从C和C++内存管理来谈谈JVM的垃圾回收算法设计-上

从C和C++内存管理来谈谈JVM的垃圾回收算法设计-上

从C和C++内存管理来谈谈JVM的垃圾回收算法设计-上

- 引言

- C内存模型

- malloc堆内存分配过程

- malloc为什么结合使用brk和mmap

- malloc如何通过内存池管理Heap区域

- 垃圾收集器

引言

本文想和大家来探讨一下JVM是如何对堆内存进行管理和垃圾回收,相关书籍如深入理解JVM第三版中已经介绍过了相关的垃圾回收算法及其实现,但是基于文字介绍无法让大家对垃圾回收有具象的理解,所以本文想从c内存模式和malloc函数介绍起,带领大家回顾一下如何使用c语言完成堆内存的申请和释放。

再使用c使用编写一个简易的垃圾回收器,最终重新回顾一遍JVM垃圾回收算法,相信此时各位应该会有一个具象的理解。

C内存模型

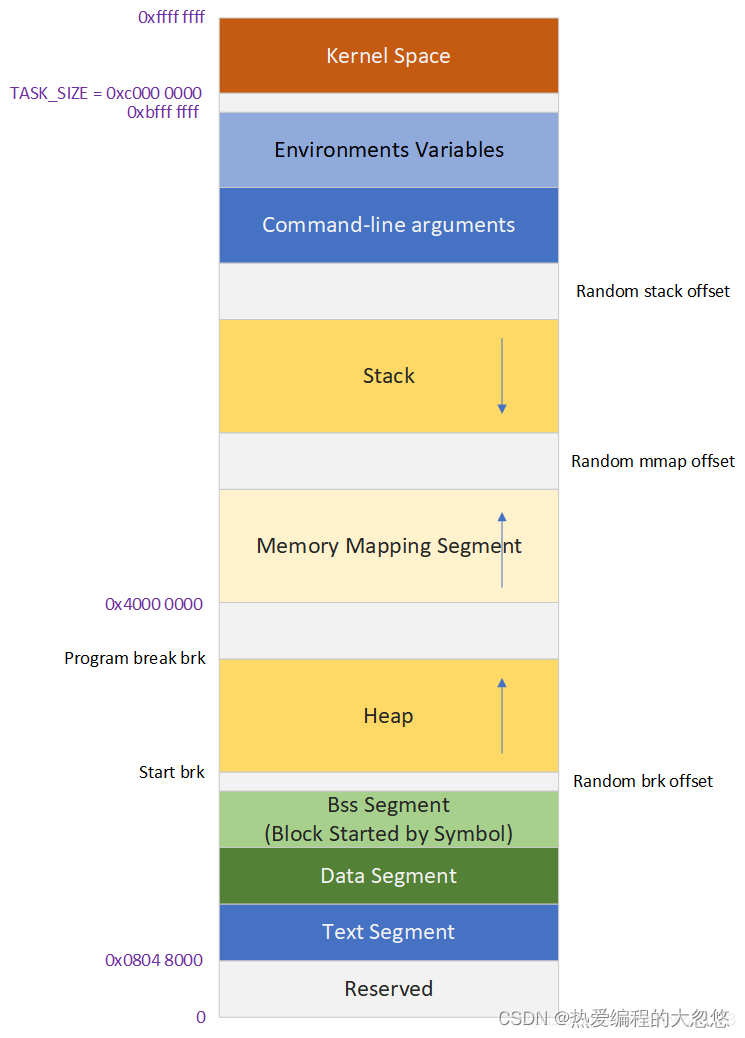

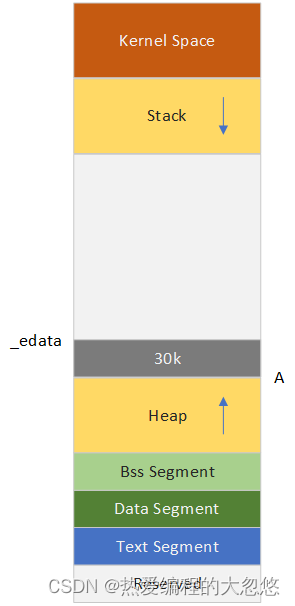

每部分含义如下:

细节注意:

- 栈(stack): 是由系统自动分配和释放,存放函数的参数值,返回值,局部变量等; 栈是有一定大小的,通常情况下,栈只有2M,不同系统栈的大小可能不同; 当在函数或块内部声明一个局部变量时,如:int nTmp; 系统会判断申请的空间是否足够,足够,在栈中开辟空间,提供内存;不够空间,报异常提示栈溢出。

- 堆(heap):是用来存放动态申请或释放的区域。需要程序员分配和释放,系统不会自动管理,如果用完不释放,将会造成内存泄露,直到进程结速后,系统自动回收。

堆的大小问题:

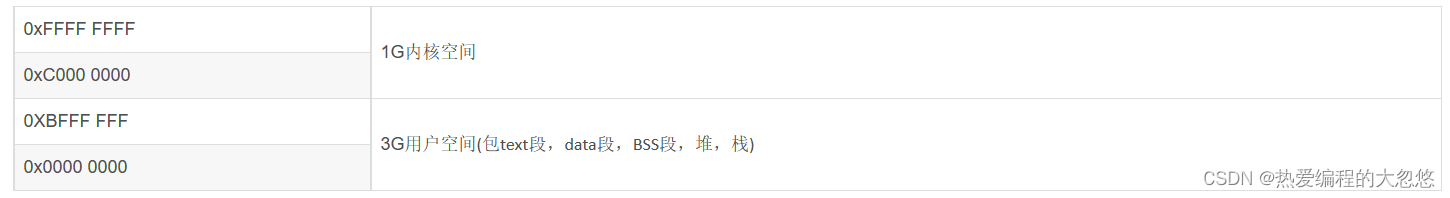

堆是可以申请大块内存的区域,但堆的大小到底有多大,下面分析下,以32位系统为例。

在linux中,堆区的内存申请,在32位系统中,理论上:2^32=4G,但如上面的内存分布图可知:内核占用1G空间。

如上所知,理论上,使用malloc最大能够申请空间大约3G。但这是理论值,因为实际中,还会包含代码区,全局变量区和栈区。

char *buf = (char*) malloc(3GB); // 理论上堆内存使用注意事项:

- 碎片问题:如果频繁地调用内存分配和释放,将会使堆内存造成很多内存碎片,从而造成空间浪费和效率低下。

- 对于比较固定,或可预测大小的,可以程序启动时,即分配好空间,如:某个对象不会超过500个,那个可先生成,object ptr = (object)malloc(object_size*500);

- 结构对齐,尽量使结构不浪费内存

- 超堆大小问题:如果申请内存超过堆大小,会出现虚拟内存不足等问题

- 尽量不要申请很大的内存

- 申请内存后,都在判断内存是否分配成功,分配成功后才能使用,否则会出现段错误

malloc堆内存分配过程

从操作系统角度来看,进程分配内存有两种方式,分别由两个系统调用完成:brk 和 mmap(不考虑共享内存)。

- brk 的实现方式是将代表堆最大内存的_edata指针往高地址推(分配的内存小于 128k )。

- mmap 的实现方式是在 Memory Mapping Segment 找一块空闲的虚拟内存(分配的内存大于 128k )。

这两种方式分配的都是虚拟内存,没有分配物理内存。在第一次访问已分配的虚拟地址空间的时候,发生缺页中断,操作系统负责分配物理内存,然后建立虚拟内存和物理内存之间的映射关系。

在标准 C 库中,提供了 malloc / free 函数分配释放内存,这两个函数底层是由 brk,mmap,munmap 这些系统调用实现的。

下面我们使用几个案例来理解一下malloc内存分配过程:

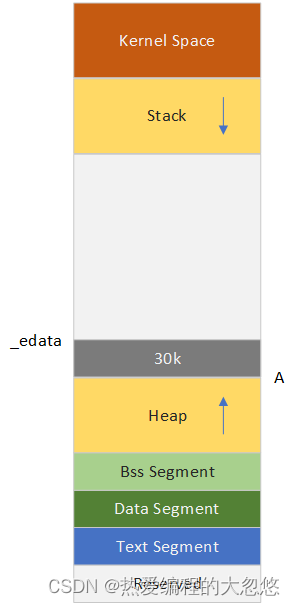

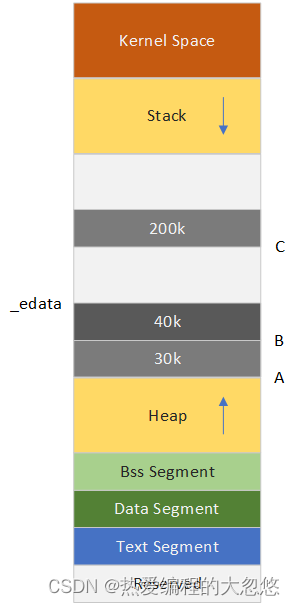

1、进程调用 A = malloc ( 30k ) 以后,内存空间如下图所示。malloc 函数会调用 brk 系统调用,将 _edata 指针往高地址推 30K,就完成虚拟内存分配。

你可能会问:只要把_edata + 30K 就完成内存分配了?

事实是这样的,_edata + 30K 只是完成虚拟地址的分配,A 这块内存现在还是没有物理页与之对应的,等到进程第一次读写 A 这块内存的时候,发生缺页中断,这个时候,内核才分配 A 这块内存对应的物理页。也就是说,如果用 malloc 分配了 A 这块内容,然后从来不访问它,那么,A 对应的物理页是不会被分配的。

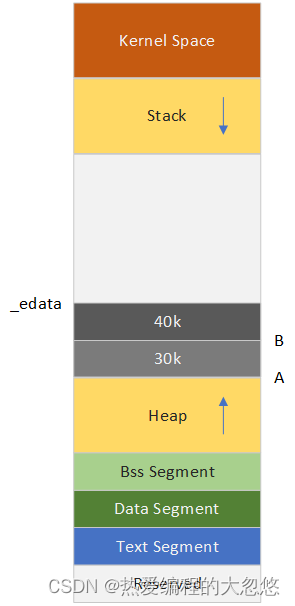

2. 进程调用 B = malloc(40K) 以后,内存空间如下图所示。

3、当 malloc 分配大于 128k 的内存时,使用 mmap 分配内存。在堆和栈之间找一块空闲内存分配(对应独立内存,而且初始化为 0 )。

这么做的原因是 brk 分配的内存需要等到高地址内存释放以后才能释放(例如,在 B 释放之前,A 是不可能释放的,这就是内存碎片产生的原因,什么时候收缩看下面),而 mmap 分配的内存可以单独释放。,如下图所示,这里分配 200k 。

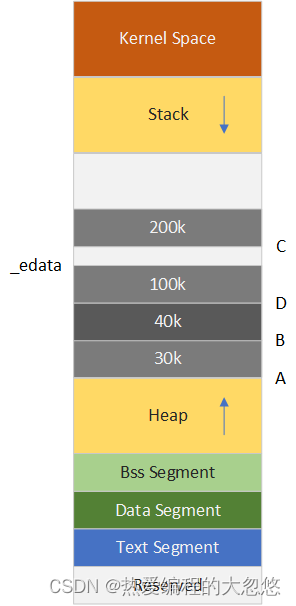

4、进程调用 D = malloc(100k) 以后,内存空间如下图所示。

5、进程调用 free© 以后,C 对应的虚拟内存和物理内存一起释放。

6、进程调用 free(B) 以后,如下图所示,B 对应的虚拟内存和物理内存都没有释放,因为只有一个 _edata 指针,如果往回推,那么 D 这块内存怎么办呢?当然,B 这块内存是可以重用的,如果这个时候再来一个 40K 的请求,那么 malloc 很可能就将 B 这块内存返回的。

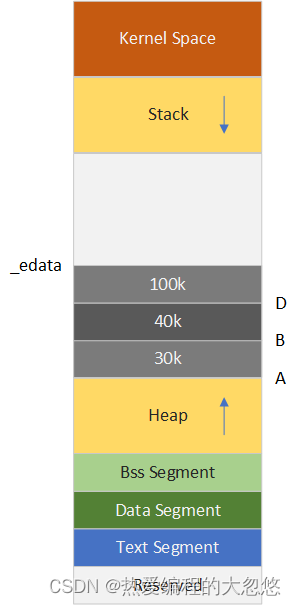

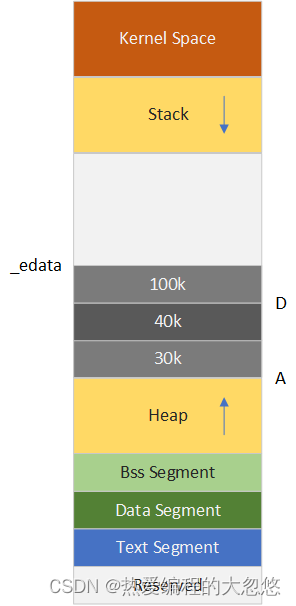

7、进程调用 free(D) 以后,如下图所示,B 和 D 连接起来变成一块 140K 的空闲内存。当最高地址空间的空闲内存超过128K(可由 M_TRIM_THRESHOLD 选项调节)时,执行内存紧缩操作(trim)。在上一个步骤 free 的时候,发现最高地址空闲内存超过 128 K,于是内存紧缩,如下图所示。

malloc为什么结合使用brk和mmap

brk:

- 一般如果用户分配的内存小于 128 KB,则通过 brk() 申请内存。而brk()的实现的方式很简单,就是通过 brk() 函数将堆顶指针向高地址移动,获得新的内存空间。

- malloc 通过 brk() 方式申请的内存,free 释放内存的时候,并不一定会把内存归还给操作系统,而是缓存在 malloc 的内存池中,待下次使用,这样就可以重复使用。

brk系统调用优点:

- 可以减少缺页异常的发生,提高内存访问效率。

brk系统调用缺点:

- 由于申请的内存没有归还系统,在内存工作繁忙时,频繁的内存分配和释放会造成内存碎片。brk()方式之所以会产生内存碎片,是由于brk通过移动堆顶的位置来分配内存,并且使用完不会立即归还系统,重复使用,如果高地址的内存不释放,低地址的内存是得不到释放的。

正是由于使用brk()会出现内存碎片,所以在我们申请大块内存的时候才会使用mmap()方式,mmap()释放后就直接归还系统了,所以不会出现这种小碎片的情况。

既然堆内内存brk和sbrk不能直接释放,为什么不全部使用 mmap 来分配,munmap直接释放呢?

既然堆内碎片不能直接释放,导致疑似“内存泄露”问题,为什么 malloc 不全部使用 mmap 来实现呢(mmap分配的内存可以会通过 munmap 进行 free ,实现真正释放)?而是仅仅对于大于 128k 的大块内存才使用 mmap ?

其实,进程向 OS 申请和释放地址空间的接口 sbrk/mmap/munmap 都是系统调用,频繁调用系统调用都比较消耗系统资源的。并且, mmap 申请的内存被 munmap 后,重新申请会产生更多的缺页中断。例如使用 mmap 分配 1M 空间,第一次调用产生了大量缺页中断 (1M/4K 次 ) ,当munmap 后再次分配 1M 空间,会再次产生大量缺页中断。缺页中断是内核行为,会导致内核态CPU消耗较大。

另外,如果使用 mmap 分配小内存,会导致地址空间的页内空闲碎片更多,内核的管理负担更大。同时堆是一个连续空间,并且堆内碎片由于没有归还 OS ,如果可重用碎片,再次访问该内存很可能不需产生任何系统调用和缺页中断,这将大大降低 CPU 的消耗。 因此, glibc 的 malloc 实现中,充分考虑了 sbrk 和 mmap 行为上的差异及优缺。

扩展知识:

用户进程的内存页分为两种:

- file-backed pages(文件背景页)

- anonymous pages(匿名页)

比如进程的代码段、映射的文件都是file-backed,而进程的堆、栈都是不与文件相对应的、就属于匿名页。

file-backed pages在内存不足的时候可以直接写回对应的硬盘文件里,称为page-out,不需要用到交换区(swap);而anonymous pages在内存不足时就只能写到硬盘上的交换区(swap)里,称为swap-out。

- 文件背景页:

对于有文件背景的页面,程序去读文件时,可以通过read也可以通过mmap去读。当你通过任何一种方式从磁盘读文件时,内核都会给你申请一个page cache,来缓存硬盘上的内容。这样的话,读过一遍的数据,本进程或其他进程下次再读的时候就直接从page cache里去拿,就很快了,提升系统的整体性能。因此用户的read/write实际上是跟page cache的相互拷贝。

而用户的mmap则会将一段虚拟地址(3G)以下映射到page cache上,这样的话,用户就可以通过读写这段虚拟地址来修改文件内容,省去了内核和用户之间的拷贝。

- 匿名页

没有文件背景的页面,即匿名页(anonymous page),如堆,栈,数据段等,不是以文件形式存在,因此无法和磁盘文件交换,但可以通过硬盘上划分额外的swap分区或使用swap文件进行交换。swap分区可以将不活跃的页交换到硬盘中,缓解内存紧张。swap分区可以当做针对匿名页伪造的文件背景。

malloc如何通过内存池管理Heap区域

由于brk/sbrk/mmap属于系统调用,如果每次申请内存,都调用这三个函数中的一个,那么每次都要产生系统调用开销(即cpu从用户态切换到内核态的上下文切换,这里要保存用户态数据,等会还要切换回用户态),这是非常影响性能的;其次,这样申请的内存容易产生碎片,因为堆是从低地址到高地址,如果高地址的内存没有被释放,低地址的内存就不能被回收。

鉴于此,malloc采用的是内存池的实现方式,malloc内存池实现方式更类似于STL分配器和memcached的内存池,先申请一大块内存,然后将内存分成不同大小的内存块,然后用户申请内存时,直接从内存池中选择一块相近的内存块即可。

- 分配内存 < DEFAULT_MMAP_THRESHOLD,走__brk,从内存池获取,失败的话走brk系统调用

- 分配内存 > DEFAULT_MMAP_THRESHOLD,走__mmap,直接调用mmap系统调用

其中,DEFAULT_MMAP_THRESHOLD默认为128k,可通过mallopt进行设置。

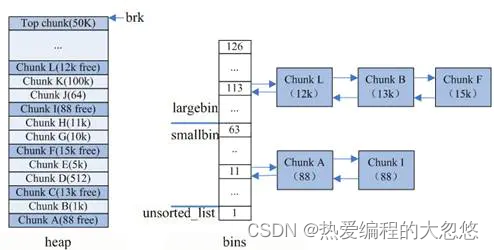

重点看下小块内存(size < DEFAULT_MMAP_THRESHOLD)的分配,glibc使用的内存池如下图示:

内存池保存在bins这个长128的数组中,每个元素都是一双向个链表。其中:

- bins[0]目前没有使用

- bins[1]的链表称为unsorted_list,用于维护free释放的chunk。

- bins[2,63)的区间称为small_bins,用于维护<512字节的内存块,其中每个元素对应的链表中的chunk大小相同,均为index*8。

- bins[64,127)称为large_bins,用于维护>512字节的内存块,每个元素对应的链表中的chunk大小不同,index越大,链表中chunk的内存大小相差越大,例如: 下标为64的chunk大小介于[512, 512+64),下标为95的chunk大小介于[2k+1,2k+512)。同一条链表上的chunk,按照从小到大的顺序排列。

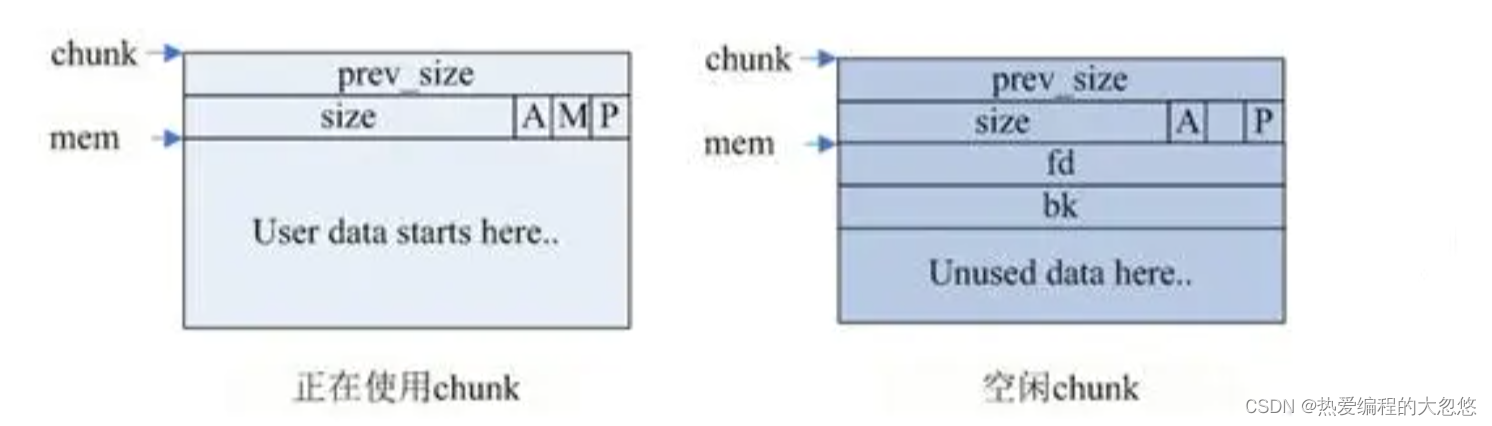

chunk数据结构:

glibc在内存池中查找合适的chunk时,采用了最佳适应的伙伴算法。举例如下:

- 如果分配内存<512字节,则通过内存大小定位到smallbins对应的index上(floor(size/8))

- 如果smallbins[index]为空,进入步骤3

- 如果smallbins[index]非空,直接返回第一个chunk

- 如果分配内存>512字节,则定位到largebins对应的index上

- 如果largebins[index]为空,进入步骤3

- 如果largebins[index]非空,扫描链表,找到第一个大小最合适的chunk,如size=12.5K,则使用chunk B,剩下的0.5k放入unsorted_list中

- 遍历unsorted_list,查找合适size的chunk,如果找到则返回;否则,将这些chunk都归类放到smallbins和largebins里面

- index++从更大的链表中查找,直到找到合适大小的chunk为止,找到后将chunk拆分,并将剩余的加入到unsorted_list中

- 如果还没有找到,那么使用top chunk

- 目前内存池无空闲内存可用,那么如果内存<128k,使用brk;内存>128k,使用mmap获取新内存

top chunk:

如下图示: top chunk是堆顶的chunk,堆顶指针brk位于top chunk的顶部。移动brk指针,即可扩充top chunk的大小。当top chunk大小超过128k(可配置)时,会触发malloc_trim操作,调用sbrk(-size)将内存归还操作系统。

free释放内存时,有两种情况:

- chunk和top chunk相邻,则和top chunk合并

- chunk和top chunk不相邻,则直接插入到unsorted_list中

垃圾收集器

经过上面的介绍,相信大家理解简单了解了C语言的内存模型和堆内存分配和回收过程,但是目前棘手问题在于,我们必须手动通过free函数释放某块内存,能否自动释放不再被引用的内存块呢?

这就是垃圾收集器需要做的事情,再聊垃圾收集器实现思路前,我们先来看两个概念:

- 显式分配器:要求应用显式地释放任何已经分配的块。例如c标准库中的malloc. c程序通过调用malloc函数来分配一个块,并通过调用free函数来释放一个块。c++中的new和delete操作符和c中搞得malloc和free相当。(就是自己手动释放内存)

- 隐式分配器:要求分配器检测一个已分配块何时不再被程序所使用,那么就释放这个块。隐式分配器也叫做垃圾收集器,而自动释放未使用的已分配的块的过程叫做垃圾收集。例如java,ML,Lisp之类的高级语言就依赖垃圾收集来释放已分配的块。(就是不用程序猿自己手动释放内存)

本文由于篇幅限制,暂时聊到这里,下一篇文章中,我们将尝试使用具体的代码来实现一个建议的垃圾收集器,最后再回到JVM垃圾回收算法的实现中。